注文住宅から注文住宅への住み替えを目指して、家の売却活動中のあやです。

我が家は築8年の注文住宅に住んでいます。

「もう一度自分たちの理想の家を建てて暮らしたい!」という思いから、2023年8月、思い切って住み替え活動を始めました。

進め方は「売り先行」で、まず今の家を売ってから次の家を考える方法です。

住み替えの3つの進め方については、こちらで詳しく紹介しています。

この記事を読んでくださっている方も、同じように住み替えを考えていて、「売り先行」にしようか迷っているけれど、実際どう進めたらいいのかわからず不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

私もまだ家の売却中で、資金計画や住宅ローンのこと、さらに売却後の仮住まいの手配など、まだまだ学ぶことが多くて慎重に進めているところです。

注文住宅からの住み替えは、愛着やこだわりも強い分、失敗したくないですよね。

この記事では、私の体験談や調べたことをもとに、注文住宅から注文住宅への住み替えで「売り先行」を選んだときに知っておきたい具体的な手順や費用、よくある失敗例や対策をわかりやすく解説します。

この記事を読んで、少しでも売り先行での住み替えの全体像が掴めて、少しでも参考にしてもらえたら嬉しいです。

- なぜ注文住宅から住み替えるのか?その理由と現実

- 売り先行の進め方とメリット・デメリット

- 住み替えの進め方3パターン比較表

- 売り先行とは?今の家を売却してから、次の家を購入する方法

- 我が家は資金不安を避けるために「売り先行」を選んだ

- 売り先行ってどう進めるの?9つのステップで紹介

- 売り先行の進め方【9つのステップ一覧】

- Step1:一括査定などを使って、不動産会社の比較&ハウスメーカー選びを並行して進める

- Step1:不動産会社選びと並行しハウスメーカー選びもスタート

- Step2:不動産会社と媒介契約を結び、今の注文住宅の売却活動をスタート

- Step3:購入希望者が見つかり、売買契約を締結。

- Step3:引き渡し時期が決まったら「仮住まいの確保」が必須

- Step4:売却金額が確定し、住宅ローン残債・仲介手数料などを差し引いた手もと資金が明確になる

- Step5:売却引き渡し日(=決済日)に、住宅ローンを完済する

- Step6:手元資金を使って、土地探し&注文住宅の計画を開始

- つなぎ融資を利用する注意点

- Step7:土地の契約 → ハウスメーカーと建築契約を結ぶ。

- Step8:建築期間中は仮住まいで暮らす(賃貸や実家など)

- Step9:建物完成後に引き渡し、新居の住宅ローンが実行され、返済がスタート

- 売り先行のメリット・デメリットとは

- 売り先行の住み替えにかかる費用まとめ|売却・購入・引越しの実例で解説、費用を抑えるコツとは

- よくある失敗例とその対策|売り先行の注意点を徹底解説

- よくある質問(Q&A)

- まとめ|売り先行は「備え」がカギ。我が家の実体験も今後シェアしていきます!

なぜ注文住宅から住み替えるのか?その理由と現実

「せっかく注文住宅を建てたのに、どうして住み替えるの?」そう思われることもあるかもしれません。

でも実は注文住宅に住んでいるからこそ、「もう一度、もっと理想の家を建てたい」と感じる方は少なくありません。

私自身もそうでした。建てた当時は、「これこそ理想の家!」と思っていたマイホームでしたが、住み始めて数年経つと、「ここをこうすればよかった」という後悔が積み重なり、「もう一度理想を叶えたい」という強い思いに変わっていったんです。

▼我が家が住み替えを考えるようになったきっかけについてはこちらの記事で詳しく紹介しています。

では、よくある住み替えを考える理由について、ご紹介していきます。

主な住み替え理由

家族構成やライフスタイルの変化

子供が成長して間取りが合わなくなった、転勤や転校で生活の拠点を変えたいという理由。

住環境の変化

周辺が騒がしくなった、近隣との関係で悩んでいるなど住み心地の変化。

通勤・通学の利便性の見直し

子どもの進学や職場の変化により、もっと便利な立地に住みたいという理由。

「もっと理想の家にしたい」という後悔・理想の追求

実際に住んでみてわかった後悔があり、「今ならもっといい家が建てられる」という思い。

注文住宅からの住み替えは「贅沢」ではなく「より良い暮らしを目指す前向きな選択」

住み替えというと、「今の家に我慢して住めばいいのでは?」と思われることもあるかもしれません。

でも、日々を過ごす「住まい」だからこそ、より快適に、納得できる家での暮らしを求めるのは自然なことではないでしょうか。

注文住宅から注文住宅への住み替えは、単なるこだわりではなく、家族の未来や暮らしの質を大切にする前向きな選択肢。

その思いを実現するためにも、「どう住み替えるのか?」をしっかり考えながら進めていきましょう。

売り先行の進め方とメリット・デメリット

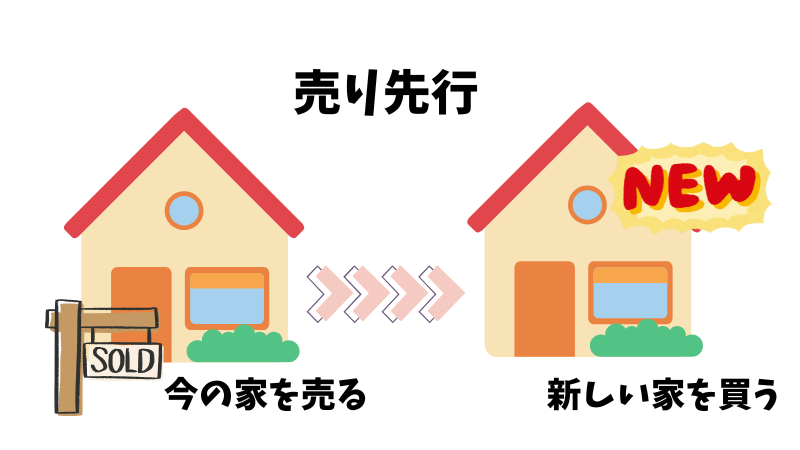

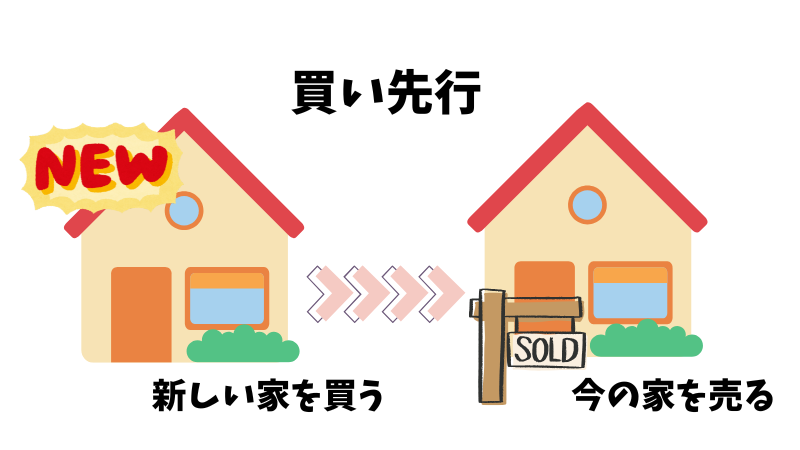

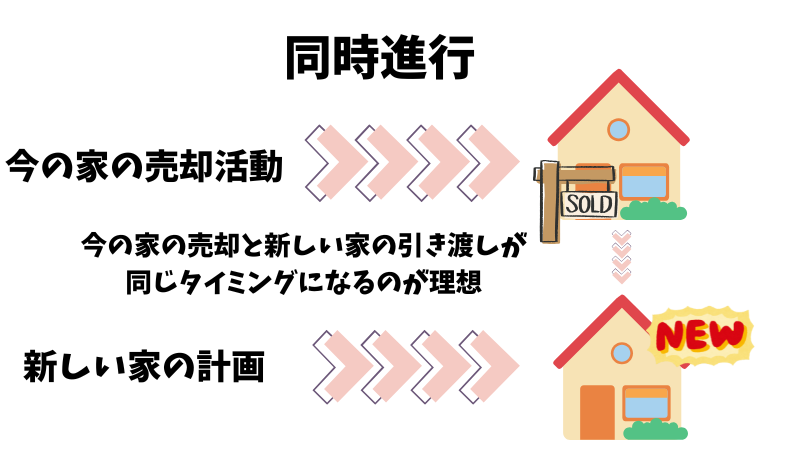

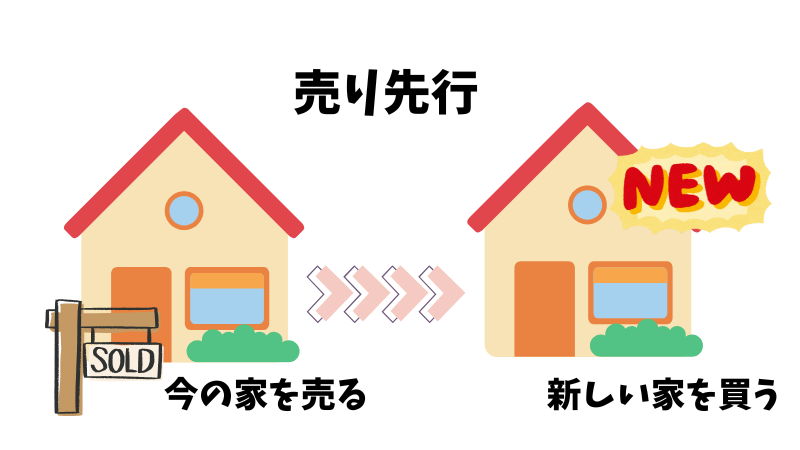

注文住宅から注文住宅への住み替えを考えたとき、大きく分けて3つの進め方があります。

それが「売り先行」「買い先行」「同時進行」です。

でも実際、「どの進め方が自分たちに合っているの?」「どう違うの?」と迷う方も多いはず。

まずはそれぞれの特徴を一覧表で比較してみましょう。

住み替えの進め方3パターン比較表

| 住み替え方法 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 売り先行 | 先に売却してから購入に進む | 資金計画が立てやすい/ローンの残債を整理しやすい | 仮住まいや引っ越し2回が必要になる可能性あり/希望の新居がすぐに見つからないと焦ることも |

| 買い先行 | 先に購入してから売却する | 理想の住まいをじっくり選べる/引っ越し1回で済む | ダブルローンや資金リスクが大きい/売却が長引くと負担に |

| 同時進行 | 売却と購入をほぼ同時に進める | タイミングが合えば仮住まい不要/資金効率も良い | タイミング調整が難しい/スケジュールにズレが出ると仮住まいや資金面での不安が出る |

このような違いがある中で、我が家が選んだのが「売り先行」です。

売り先行とは?今の家を売却してから、次の家を購入する方法

「売り先行」とは、今住んでいる家を先に売却し、売却額が確定してから次の家を購入する方法です。

他にも住み替えの進め方には、「買い先行(先に購入してから売却する)」や「同時進行(売りと買いを同時に進める)」といった選択肢もありますが、我が家は「まず今の家を売ってから、次の家を考える」という売り先行を選びました。

我が家は資金不安を避けるために「売り先行」を選んだ

大きな手出しはしたくない気持ち

注文住宅への住み替えを考え始めた頃、まず私たちが行ったのは今の家の一括査定でした。

そこで、出てきた今の家の査定額が予想よりも厳しいものだったんです。

さらに、我が家の場合、ローンの残債もあり、大きな手出しは避けたいという気持ちが強かったこともあり、今の家の売却をして売却益を確認してから、次の家を考えるという「売り先行」を選びました。

ダブルローンを避けたいという本音

「買い先行」に憧れもあります。

でも現実的に買い先行にすることを考えると、ダブルローンになる可能性もあるということや大幅な手出しをしなければいけないという状況も考えなくてはなりません。

資金的にも精神的にも、無理をすれば住み替え自体が苦しいものになってしまう。

それなら、時間がかかっても着実に進められる「売り先行」が、我が家のベストな選択だと考えました。

売り先行ってどう進めるの?9つのステップで紹介

「売り先行って、まず何から始めて、どう進めるの?」と疑問に感じる方も多いですよね。

注文住宅への住み替えはやることが多く、全体像をつかむだけでも安心材料になります。

まずは、売却から新居完成までを「9つのステップ」にまとめてみました。

売り先行の進め方【9つのステップ一覧】

| ステップ | 内容 |

|---|---|

| Step1 | 不動産会社選びと並行しハウスメーカー選びもスタート |

| Step2 | 不動産会社と媒介契約を結び、今の注文住宅の売却活動をスタート |

| Step3 | 購入希望者が見つかり、売買契約を締結。 |

| Step3 | 引き渡し時期が決まったら「仮住まいの確保」が必須(こちらも並行して行う) |

| Step4 | 売却金額が確定し、住宅ローン残債・仲介手数料などを差し引いた手もと資金が明確になる |

| Step5 | 売却引き渡し日(=決済日)に、住宅ローンを完済する |

| Step6 | 手元資金を使って、土地探し&注文住宅の計画を開始 |

| Step7 | 土地の契約 → ハウスメーカーと建築契約を結ぶ。 |

| Step8 | 建築期間中は仮住まいで暮らす(賃貸や実家など) |

| Step9 | 建物完成後に引き渡し、新居の住宅ローンが実行され、返済がスタート |

Step1:一括査定などを使って、不動産会社の比較&ハウスメーカー選びを並行して進める

まずは「どこの不動産会社に売却をお願いするか?」を決めるところからのスタートです。

- 一括査定サイトで3〜6社へ無料査定を依頼

- 査定額・販売方針・担当者の対応を比較

- 不動産会社が決まったら訪問査定・契約へ

・査定額の根拠と売却方針を確認する

・担当者の説明や誠実さも重視する

▼我が家の一括査定・不動産会社選びについての記事はこちらになります。

Step1:不動産会社選びと並行しハウスメーカー選びもスタート

売却と並行して、「どのハウスメーカーで建てるのか?」の検討を進めておくと、資金計画やスケジュールが立てやすくなります。

- 気になるハウスメーカーのカタログを取り寄せ

- 展示場やモデルハウスで情報収集

- 希望の間取り・予算感を相談し、提案をもらう

- 建築費用のおおまかな目安を把握

- 今後の資金計画に直結するため、早めに検討開始

- 土地探しも視野に入れて、メーカー選びを進める

Step2:不動産会社と媒介契約を結び、今の注文住宅の売却活動をスタート

不動産会社が決まったら、いよいよ本格的な売却活動のスタートです。

- 媒介契約の種類(一般・専任・専属専任)を選ぶ

- 売却価格の目標を設定し、不動産会社と共有

- 家の掃除や荷物整理を進め、内覧に備える

- 広告掲載・写真撮影などの販売準備がスタート

- 内覧対応や価格交渉も始まる

・売却価格は住宅ローン残債や諸費用を考慮して設定(売却益=売却価格−仲介手数料含む諸費用)

・媒介契約の違いや販売戦略をしっかり確認する

▼媒介契約についての詳細記事はこちらになります。

Step3:購入希望者が見つかり、売買契約を締結。

購入希望者が現れたら、売却条件をすり合わせ、売買契約を締結します。

この契約によって、引き渡し日(今の家を明け渡す日)が正式に決まります。

また、売買契約締結時には、仲介手数料の半額を不動産会社に支払うのが一般的です。

売買契約時に買主から支払われる手付金を仲介手数料の一部に充てることができ、手付金の額が仲介手数料の半額以上であれば、売主が現金を用意する必要はありません。

- 購入希望者の条件提示を確認し、必要があれば交渉

- 契約書の内容や重要事項説明書をしっかり確認

- 契約を締結し、手付金(一般的には売買代金の5〜10%)の受領・引き渡し時期を確定

- 解約条件や引き渡し日などを明確にしておく

- 仲介手数料の半額を支払う必要があることに注意

- 契約内容は不明点がないように確認・相談

売却契約後〜決済前に新居契約を進める場合は、資金面だけではなく、買主のキャンセルリスクも考慮する必要があります。手付金やつなぎ融資の扱い、契約条件を事前に確認しておきましょう。

Step3:引き渡し時期が決まったら「仮住まいの確保」が必須

引き渡し=この日までに「家を完全に空けて明け渡す」必要があるため、この時点で仮住まいを決定・契約しておくことが非常に重要です。

- 賃貸契約には時間がかかるため、売買契約の直後からすぐ動き始め、引き渡しの一ヶ月前までには仮住まいの契約を完了しておくのが理想。

- 荷物の一時保管や引越し日程の調整も同時に進める

- 期日までに引き渡せない場合、違約金が発生することもあるため注意が必要

Step4:売却金額が確定し、住宅ローン残債・仲介手数料などを差し引いた手もと資金が明確になる

売買契約が成立した時点で、あなたの家の売却か金額が確定し、「実際手元にいくら残るのか?」が明確になります。

- 売却金額をもとに、住宅ローンの残債額を再確認(金融機関に連絡すれば、現時点での正確な残債額がわかります)

- 仲介手数料・登記費用・抵当権抹消費用などの諸費用を見積もり(不動産会社から見積書をもらう)

- 売却金額から諸費用を差し引いた「実際の手もと資金」を試算

- この資金で「土地購入+注文住宅費用」の計画を立て始める

- 住宅ローンの残債は変動するため、できるだけ最新の数字で試算を

- 売却益が出た場合には、「譲渡所得税」や「住民税」などの課税がある場合があるため、税金の特例なども確認。

家を売って利益が出る場合には「譲渡所得税」に注意

家の売却で利益(=譲渡所得)が出た場合には、「譲渡所得税」や「住民税」がかかる可能性があります。

でも、マイホームを売る場合には「3,000万円の特別控除」という制度が使えるため、3000万円までの利益については実際には税金がかからない、または少額で済むことが多いです。

この特例を使うためには、

- 自分が住んでいた家であること(住んでいない場合は住まなくなった日から3年以内)

- 家を売却した年とその2年前に3000万円の特別控除を受けていない(3年に1回)

- 売却が親族などへの譲渡でないこと

- 他の特例を受けていない など、いくつか条件があります。

また、住み替えのように新しく家を買う場合には、この特別控除を使うと新しい家の「住宅ローン控除(住宅ローン減税)」が併用できないという決まりもあるので注意が必要です。

💡どちらの制度を使うかは、利益の額や新居のローン次第。ケースによって「どっちがお得か?」が変わるので、早めに確認しておくのが安心です。

我が家のように「売却で利益が出ない(±0)」場合は気にしなくてOKですが、

資金計画を立てるうえで税金も意外と見落としがちなので、不安な場合は不動産会社や税務署に事前に確認しておくことがおすすめです。

Step5:売却引き渡し日(=決済日)に、住宅ローンを完済する

売買契約で定めた「引き渡し日」は、実務的には「決済日」と呼ばれます。

この日に売主(あなた)と買主、不動産会社、司法書士、金融機関などが集まり、不動産の所有権やお金のやり取りを一気に完了させます。

決済日に行う主な流れ(売主側)

司法書士による登記関連書類の確認

決済当日は、司法書士が売主・買主双方の本人確認や登記に必要な書類をチェックし、所有権移転登記が問題なく行えるかを確認します。

買主のローンが実行され買主から売買代金の残金を受け取る

通常、買主の住宅ローン実行により、残代金があなた(売主)に振り込まれます。

住宅ローンを完済する

受け取った残代金や自己資金を使って、住宅ローンの残債を一括返済。

金融機関へ「完済証明書」の発行を依頼します。

登記手続き

司法書士が「抵当権の抹消」と「所有権の移転」を同時に手続きします。

売主は登記に必要な書類(印鑑証明書、登記識別情報など)を提出。

税金の清算(固定資産税・都市計画税など)

引渡し日を境に、年度の税金を「日割り」で精算します。

売主がすでに支払っている場合、買主から差額を受け取る。

諸費用の支払い

仲介手数料の残額(不動産会社へ)

登記費用(司法書士へ)

その場で現金または振込対応することが多いです。

鍵や書類の引き渡し

家の鍵、取扱説明書、保証書などを買主に渡して、引渡し完了。

- 税金の清算は売主・買主で「引渡し日」を基準に日割りで計算されます

- 残債に手出しが必要な場合は、自己資金をあらかじめ準備

- 司法書士・金融機関・仲介業者の連携で進めるので、必要書類を事前確認

- 支払い・受け取りが多いため、当日の流れを事前に把握しておくと安心

Step6:手元資金を使って、土地探し&注文住宅の計画を開始

売却が完了し、住宅ローンの残債や各種費用を差し引いた「実際に使える資金」が確定したら、いよいよ新居の計画に進みます。

このステップでは、土地探しとハウスメーカー(または工務店)との具体的な家づくりの相談を並行して進めていきます。

土地探しを本格スタート

- 希望エリア・広さ・価格帯など、条件を整理

- 不動産ポータルや地元業者を活用しつつ、ハウスメーカー経由の土地情報もチェック

ハウスメーカー選びを決定段階へ

- すでに検討中の会社と具体的なプラン相談へ

- 土地ありきで間取りが大きく変わるため、建築会社と土地探しを連携させるのが理想

概算見積もりと資金計画のすり合わせ

- 土地+建物+諸費用(登記・税金・外構など)を含めた予算総額を把握

- 必要に応じて住宅ローンの仮審査もこのタイミングで行う

仮住まいの期間・スケジュールを意識

- 新居の完成時期を逆算し、仮住まいの契約延長やライフスタイルの見直しも必要

- 土地と建物は別予算になるため、全体のバランスに注意

- 手もと資金が限られている場合は、諸費用を含めたローン活用やつなぎ融資の検討も

- 土地探しは時間がかかることが多く、早めの行動がカギ

- ハウスメーカー・不動産業者と密に連携しながら進めるのが効率的

つなぎ融資とは?

新築注文住宅の場合、土地代や着工金の支払いが早く発生します。

でも住宅ローンは「建物が完成してから実行される」ため、そこまでの資金を一時的に”つなぐ”のが「つなぎ融資」です。

例えばこんな場面で:

- 売却がまだ決まっていない

- 頭金がないor全額充当できない

- 土地の契約期限が迫っている

つなぎ融資を利用する注意点

- 金利は住宅ローンより高め

- 売却代金入金時や住宅ローン実行時にまとめて返済する(つなぎ融資でまかなった諸費用は、住宅ローンには組み込めません。売却代金や自己資金で返済する必要があります。)

- 手数料や印紙代など諸費用がかかる

Step7:土地の契約 → ハウスメーカーと建築契約を結ぶ。

気に入った土地が見つかれば、購入申し込み→契約と進みます。

同時に注文住宅のプランや建物仕様が固まり、建築請負契約をハウスメーカー・工務店と締結するタイミングです。

- 土地の契約前に「重要事項説明書」を確認

- 契約締結後、手付金を支払う(相場は土地代の5〜10%。手付金は、契約後に返金されない場合があるため慎重に確認)

- ハウスメーカーとプラン詳細を詰めて建築契約を結ぶ

- 住宅ローン審査に備えて、必要書類の準備を開始

土地の契約後、ハウスメーカーと正式に建築契約を締結。設計や仕様の打ち合わせも本格化します。

- 契約前に「重要事項説明書」を確認し、土地の権利関係や制限、境界線、上下水道や道路との接続状況をチェック

- 契約締結後、手付金を支払う(相場は土地代の5〜10%)。返金不可の場合もあるため注意

- ハウスメーカーとプラン詳細・仕様を詰め、建築請負契約を締結。追加費用や工期も確認

- 住宅ローン審査に備えて必要書類を準備(収入証明、土地契約書、建築プラン見積もりなど)

- 契約内容やスケジュール感をハウスメーカーと共有し、疑問点はその場で解消

Step8:建築期間中は仮住まいで暮らす(賃貸や実家など)

家が完成するまでの間は仮住まいに移る必要があります。賃貸や実家、マンスリーマンションなどを活用します。

- 荷物の一時保管・引越し時期を決めておく

- 建築中の進捗チェックや打ち合わせも継続

- 仮住まい費用や家賃・敷金なども予算に入れる

- 仮住まいの費用や場所を事前に検討

- 引越しの手間や荷物の管理も計画的に

Step9:建物完成後に引き渡し、新居の住宅ローンが実行され、返済がスタート

- 完成検査に立ち会い、引き渡しを受ける

- 住宅ローンが実行され、返済スタート

- 引越し業者の手配・住所変更などの新生活の準備

- 新居での生活スタート

建物完成後、引き渡しを受けて新居の住宅ローンが実行されます。新生活のスタートです。

- 引越し日は余裕を持って設定する

- ローン返済開始日や手続きも確認を

売り先行のメリット・デメリットとは

売り先行のメリット4選

売り先行には、以下のようなメリットがあります。

資金計画が立てやすい

今の家の売却価格が決まってから新居の予算を決められるので、ローンの組み方なども明確になります。

ダブルローンの心配がない

今の家のローンを完済してから次の家の住宅ローンを組む流れになるため、無理のない資金計画が可能です。

売却額に納得してから次の家の計画ができる

買い先行のように「早く売らなきゃ」と焦る必要がなく、自分たちのペースで売却活動ができます。

時間をかけて売却ができる

急いて価格を下げずに済むのも大きなメリット。納得のいく金額で売れる可能性が高くなります。

売り先行のデメリット4選

一方、売り先行にはデメリットもあります。

仮住まいが必要になる

家が売れた後に新居が完成していないと、賃貸などに一時的に済む必要が出てきます。費用や引越しの手間もかかります。

売却後、新居探しが思ったよりも慌ただしくなることも

売却が完了してから土地探しや建築の準備を始めると、「早く次の家を決めなきゃ」と焦る場面が出てくるかもしれません。

売却が長引くと計画が止まってしまう

私たちもまさに今この状況です。売却が進まないと、なかなか次に進めないのが正直辛いです。

価格の妥協が難しい

予算とのバランスが難しく、「手出ししたくない」という思いがあると価格交渉も慎重になりがちになります。

どんな人に売り先行がおすすめ?

- 資金計画をしっかり立てたい

- 手持ち資金が限られていて、無理なく住み替えたい

- 仮住まいOKで、スケジュールにある程度余裕がある

- 建てたい家やエリアのイメージが明確にある(具体的なイメージがあると、売却代金をもとに資金計画が立てやすいです。)

もしあなたがこのような条件にあてはまるなら、売り先行は現実的で安心感のある進め方になると思います。

売り先行の住み替えにかかる費用まとめ|売却・購入・引越しの実例で解説、費用を抑えるコツとは

住み替えを「売り先行」で進める場合、今の家を売って得たお金をもとに、新しい注文住宅を建てるという流れになります。

資金計画が立てやすい一方で、「あれ、こんな費用も必要なの?」という出費も。

売却や購入のほか、仮住まいや引越しなど、いろんな場面でお金がかかってきます。

ここでは、「売却」「購入」「引越し・仮住まい」の3つに分けて、実際にどんな費用が発生するのかをご紹介します。

ここで紹介する費用はあくまで一例です。実際の費用は条件によって変動するので、目安として参考にしてください。

今の家を売るときに必要なお金とは?

まずは、「売り先行」で住み替えをする場合、今の家を売るときにかかる費用をまとめます。

今回は3,000万円で家を売却するケースを想定し、実際にどんな費用が発生するのか、項目ごとに見ていきましょう。

家を売ると、「そのまま売却代金が手元に入る」と思いがちですが、実は意外といろいろな費用が差し引かれます。

あらかじめ把握しておくことで、「いくら残るのか」「新居の資金にいくら使えるか」も見えてきます。

家を売却するときにかかる諸費用の例(3,000万円で売却する想定、特例適用あり)

不動産を売却する際にかかる諸費用は、売却価格のおおよそ 3〜6%程度 が目安です。

ただし実際に必要になるのは、住宅ローンの有無や譲渡所得税の課税状況によって変わります。

| 費用項目 | 費用の目安 | ポイント・説明 |

|---|---|---|

| 仲介手数料 | 約105万円 | 売却額の3%+6万円+消費税10% |

| 印紙税 | 1万円 | 売買契約書に貼る印紙代 |

| 登記費用(抵当権抹消) | 約2万円 | 住宅ローンの抵当権を外す手続き代 |

| ローン繰上返済手数料 | 0~5万円 | 金融機関によって違います |

| 譲渡所得税 | 0円(特例適用時) | 3,000万円の特別控除を使えば非課税可能 |

売却時、合計で約108万円〜113万円くらいかかります。

売却価格を決める際には、こうした諸費用を差し引いた「手元に残る金額(売却益)」をイメージしておくことが大切です。

新しい注文住宅を買うときに必要なお金とは?

新築の注文住宅を建てるときは、建物や土地の代金だけでなく、登記や契約、ローンに関する手続きなど、さまざまな「諸費用」が発生します。これらは意外と大きな出費になるため、事前にしっかり把握しておくことが大切です。

注文住宅の諸費用は、土地+建物の合計額の約10%が目安 と言われます。

今回は「土地1,000万円+建物3,000万円=合計4,000万円」で建てるケースを想定し、引っ越しや家具家電といった生活費を除いた、純粋に購入や建築に関わる主な費用を整理しました。

注文住宅にかかる主な諸費用の例(物件代以外)

土地購入関連

| 費用項目 | 目安費用 | ポイント・説明 |

|---|---|---|

| 仲介手数料 | 約40〜66万円 | 土地価格の3%+6万円+消費税 |

| 印紙税(契約書) | 約1万円 | 軽減措置あり |

| 登記費用(所有権移転) | 約20〜37万円 | 所有権移転登記+司法書士報酬 |

| 不動産取得税 | 数十万円 | 購入後に課税、軽減措置あり |

建物契約・登記

| 費用項目 | 目安費用 | ポイント・説明 |

|---|---|---|

| 印紙税(工事契約書) | 約1万円 | 契約時に必要、軽減措置あり |

| 登記費用(保存登記) | 5〜10万円 | 建物完成後に必要 |

| 設計監理料 | 建築費の10〜15% | 工事費に含まれるケースもある |

建築・付帯工事費

| 費用項目 | 目安費用 | ポイント・説明 |

|---|---|---|

| 地盤調査・改良費 | 15〜200万円 | 土地の状態によって大きく変動 |

| 建築確認申請費 | 3〜15万円 | 法律に基づく審査費用 |

| ライフライン引き込み | 水道20〜50万、電気10〜30万、ガス10〜60万 | 敷地状況で変動 |

| 外構工事費 | 100〜300万円 | 門・塀・駐車場など |

住宅ローン関連

| 費用項目 | 目安費用 | ポイント・説明 |

|---|---|---|

| 融資事務手数料・保証料 | 約88〜100万円 | 融資額の約2.2% |

| 印紙税(ローン契約) | 2万円 | 契約時に必要 |

| 抵当権設定費用 | 5〜10万円 | 登録免許税+司法書士報酬 |

| 団信(生命保険) | 金利上乗せ0.1〜0.3% | 死亡・高度障害時にローン完済 |

| 火災保険 | 20〜40万円(10年) | 自然災害・事故補償 |

| 地震保険 | 10〜30万円(10年) | 火災保険に追加、割引制度あり |

土地・建物の価格とは別に、これらの諸費用だけで最低でも200万円前後はかかると考えておきましょう。地盤改良や外構工事、保険などを含めると、実際には400万円以上になるケースも珍しくありません。

つまり、注文住宅を検討する際は「物件代金」だけではなく、諸費用で数百万円かかる前提で資金計画を立てることが大切です。

引越し・仮住まいにかかる費用とは?

売り先行で注文住宅への住み替えを進める場合、多くの人が今の家を売ってから仮住まいに一度移り、新しい家が完成してから引っ越すという流れになります。

この「仮住まいの期間」と「2回の引越し」にも、しっかり費用がかかってくることを忘れてはいけません。

仮住まい・引越しにかかる費用の例

| 費用項目 | 費用の目安 | ポイント・説明 |

|---|---|---|

| 引っ越し費用(2回分) | 約20万円 | 仮住まいへの引っ越し+新居への引っ越し(各10万円前後) |

| 仮住まい初期費用 | 約50万円~60万円 | 敷金・礼金・仲介手数料・前家賃・火災保険料など |

| 仮住まい中の家賃 | 約30万円(3ヶ月) | 家族向け賃貸の平均家賃×3ヶ月分 |

| 家具保管料 | 約3万円 | 家具家電をトランクルームに預ける場合の費用(月1万円程度) |

仮住まいの期間やエリア、家族の人数によって変動しますが、一般的には83万円〜93万円程度必要になることが想定されます。

建築関連の任意費用

ここで、建築に関わる任意の費用も意外と見落としがちなのでまとめておきます。

例えば、地鎮祭や上棟式、大工さんへの差し入れなどがそれにあたります。必須ではありませんが、希望する場合は数万円〜数十万円かかることがあるため、あらかじめ予算に入れておくと安心です。

こうした任意費用を整理しておくと、建築関連の総額を把握しやすく、後で慌てることもありません。

| 費用項目 | 費用の目安 | ポイント・説明 |

|---|---|---|

| 地鎮祭 | 約5〜20万円 | 神主への謝礼、祭壇・お供え物など。希望者のみ |

| 上棟式 | 約5〜10万円 | 工事関係者へのお礼や餅・飲食物など。簡略化する家庭もあり |

| 大工さんへの差し入れ | 1回あたり5,000〜1万円 | 飲み物・お菓子・軽食など。工事期間中に複数回行う場合あり |

注文住宅の住み替えは「見えないお金」も多い

ここまでの費用を整理すると、

- 家の売却費用:約108万円〜113万円

- 新居購入の諸費用:約200万円〜400万円

- 引越し・仮住まい費用:約83万円〜93万円

- 任意費用

こうした「目に見えないお金」を把握しておくと、あとで慌てることなく、落ち着いて住み替え計画が進められます。

注文住宅で必要な手出し費用

注文住宅を購入する際は、土地代や建物代のほかに、諸費用として手出しが必要な費用もあります。金額は土地の状態やローン条件によって変わるため、詳しい額は我が家の売却が終わった後に実体験として紹介します。

費用を抑えるコツとは|売却・購入・引越しに分けて紹介します

今の家を売るときの節約ポイント

| 節約ポイント | 解説 |

|---|---|

| ✔️仲介手数料を安くする | 一部の不動産会社は「仲介手数料半額」や「無料」のキャンペーンを実施。▶ 一括査定で比較&交渉してみる価値あり |

| ✔️ローン繰上返済手数料を確認 | 金融機関によっては「無料」の場合も。▶ 繰上返済前に必ず確認を! |

| ✔️譲渡所得税の特例を活用(売却益が出る場合) | 3,000万円特別控除で税金ゼロにできるケースが多い。▶ 適用条件(居住年数など)を要確認 |

新しい家を買うときの節約ポイント

| 節約ポイント | 解説 |

|---|---|

| ✔️ 住宅ローンの比較・交渉 | 金利はもちろん、事務手数料や保証料の違いで数十万円差が出ることも。▶ ネット銀行やキャンペーンを活用 |

| ✔️火災保険は比較して加入 | 保険料は内容によって大きく違う。▶ 一括見積もりサイトで比較可能 |

| ✔️不要なオプションを減らす | 建物のオプション追加は費用増のもと。▶ 本当に必要か、冷静に見極める |

引越し・仮住まいの節約ポイント

| 節約ポイント | 解説 |

|---|---|

| ✔️引越しは「オフシーズン&平日」狙い | 3月・9月の繁忙期を避けると安くなる傾向。▶ 相見積もりも必須! |

| ✔️仮住まいは短期OK物件を選ぶ | 敷金・礼金なしの物件や、短期契約可能な物件を探すと節約に。 |

| ✔️トランクルームは最小限に | 家具保管料は意外と高い。▶ 不要な家具はこの機会に「売却」も検討 |

費用を抑えるのは大切ですが、「安さ優先」で選んだ結果、トラブルや後悔につながるケースも。「信頼できる会社選び」や「長期的な視点」でバランスを取るのが成功の鍵です。

節約のまとめ|まずは相見積もりと情報収集から

住み替えの費用は「知らずに損するケース」も多いので、

- 一括査定サイト

- 住宅ローン比較サイト

- 保険見積もりサイト

などを上手に活用すると◎です。

よくある失敗例とその対策|売り先行の注意点を徹底解説

「売り先行」は、今住んでいる家を先に売ってから、新しい家を購入する住み替え方法です。

売却代金を使って住宅ローンを完済できるため、資金面では安心しやすいのが大きなメリット。二重ローンの心配もなく、計画が立てやすいのが魅力です。

ただ、「思うように進まない…」と感じる場面があるのも事実。

でも大丈夫。事前に気をつけておけば、しっかり対策できますよ。

ここでは、「売り先行」でよくあるつまずきと、その対策をわかりやすくご紹介します。

住み替えをスムーズに進めるためのヒントとして、ぜひ参考にしてみてくださいね。

売り先行の主な失敗例と対策【一覧表でわかりやすく】

| 失敗例 | 内容・影響 | 対策 |

|---|---|---|

| 自宅が売れず住み替えが進まない | 資金確保できず新居が買えない/良い物件を逃す/価格を下げざるを得ない | 相場確認・柔軟な価格設定/仮住まい検討/買取保証や業者買取も視野に |

| 仮住まいと引っ越しの手間・費用が増加 | 賃貸・引越し費用がかさむ/生活のストレス/妥協して新居選び | 仮住まい費用の把握/引き渡し猶予交渉/トランクルーム利用の想定 |

| 売却活動中の精神的・物理的負担 | 内覧の準備・掃除が大変/生活の落ち着きがない | 売却スケジュール調整/内覧日時を限定/ホームステージングの活用 |

| 想定より安くしか売れず資金不足になる | 売却額が低くローン完済に届かない/資金繰りに苦労 | 売却価格の現実把握/早期値下げ判断/買取保証や業者買取も視野に |

「買取保証」や「業者買取」は、売却が長引いた場合の最後の手段として検討するのがおすすめです。

価格は市場相場より下がることが多いですが、住み替えをスムーズに進めたいときには有効な方法です。

自宅が売れず、住み替えが進まない

問題点

資金確保ができず、新居の購入に進めない

売り先行では、まず家を売ってローンを完済しないと、次の家の購入できないため、売却が進まないと資金も動かせず、住み替えがストップしてしまいます。

希望の土地を他の人に取られてしまう

気に入った土地を見つけても、家が売れるまで契約できないため、先を越されることも。

焦って売却価格を大幅に下げなければいけない可能性がある

長く売れないことで「早く決めて先に進めたい」と焦りが生じ、想定より安く売らざるおえなくなるケースも。

対策

早めに相場を確認し、現実的な価格で売り出す

無理な価格設定は避け、売れる価格帯を見極めるのがコツです。

売却が長引く場合は買取保証も検討

最後の手段として、確実に売る選択肢も知っておくと安心です。

仮住まいと引越しの手間・費用が増加

問題点

売却後、すぐに新居に住めず、仮住まいが必要になる

一時的に賃貸に住む必要が出てきて、余計な費用や負担がかかる。

引越し費用や家賃などがかさむ

2回の引越しや敷金・礼金・家賃の負担で想定以上の出費が発生。

慣れない生活環境でストレスを感じる

狭い仮住まいや慌ただしい生活で、日常の快適さが損なわれることも。

対策

仮住まいの家賃や引越し代を事前に試算しておく

費用感を把握しておくことで、想定外の出費を防げます。

売却活動中の精神的・物理的負担

問題点

内覧のたびに掃除や準備が必要で負担が大きい

日々の生活に気を遣い、片付け・掃除がプレッシャーに。

突然の内覧依頼で家族の予定の調整が必要

スケジュール調整が難しく、ストレスの原因に。

家に落ち着いて住めない感覚が続く

常に「見られる家」を意識して生活するのが苦痛に感じることも。

対策

内覧スケジュールを「週末だけ」など限定する

家族の予定を守りつつ、売却活動をスムーズに進められます。

不動産会社に相談し、内覧時の段取りを明確に

見学対応の負担を減らすことで、ストレスも軽減します。

想定より安くしか売れず資金不足になる

問題点

売却価格が低く、住宅ローン完済や新居購入に必要な資金が足りない

思っていた価格で売れず、ローンの残債が残る場合も。

値下げを繰り返し、結果的に手出しが必要になる

高めに設定して売れず、値下げを重ねた結果、自己資金の持ち出しが発生。

対策

複数社の査定を比較して「現実的な売却価格」を知る

甘い見積もりを避けて、資金計画を確実に立てやすくなります。

売れない期間が続いたら、早めに価格調整を決断する

タイミングよく値下げすることで、損失を最小限に抑えられることも。

失敗しないためのチェックリスト

□ 売却の相場やスケジュール感を、不動産会社としっかり確認した

□ 仮住まいや引越し費用を事前に試算し、心の準備ができている

□ 希望の売却価格に固執せず、柔軟に対応する余裕をもっている

□ 住み替え全体の資金計画が現実的に組めている

□ 売却が長引いた場合の選択肢(価格調整や買取)も考えている

まとめ|売り先行のコツは「準備」と「柔軟さ」

売り先行は、資金面の不安が少なく安心感がある反面、スケジュールや価格設定、仮住まいの対応など、事前の準備がとても大切です。

想定どおりに進まない場面もあるかもしれませんが、焦らず柔軟に対応できれば、スムーズな住み替えは十分に実現できます。

「自宅がなかなか売れない」「仮住まいが心配」…そんな不安があっても、ひとつずつ対策していけば大丈夫。

あなたにとって無理のない進め方で、理想の住み替えを叶えてくださいね。

よくある質問(Q&A)

| 質問 | 回答 |

|---|---|

| 売り先行はどんな人に向いている? | 二重ローンを避けたい、資金計画をしっかり立てたい方におすすめ。 |

| 売却活動はどれくらい時間がかかる? | 平均3〜6ヶ月。ただし地域や物件によって差があります。 |

| 価格ってどのくらいで下げるもの? | エリアの相場次第にはなりますが、2ヶ月ほど動きがない場合は見直しを検討するのが一般的です。 |

| 仮住まいはどんな場所を選べばいい? | 引越しまでの期間や家族構成により異なりますが、短期契約可能な物件や実家も候補に。 |

| 家が売れなかったらどうなるの? | 買取保証や価格調整、場合によっては住み替え延期も選択肢に。事前にリスクを把握しておけば安心です。 |

| 買取保証はどんなときに使う? | 売却が長引いた場合、確実に売るための選択肢です。 |

まとめ|売り先行は「備え」がカギ。我が家の実体験も今後シェアしていきます!

「売り先行」は資金面で安心しやすく、計画的に住み替えを進めやすい方法ですが、思い通りに進まない場面も出てきます。

とはいえ、事前にポイントを押さえて準備しておけば、想定外のトラブルも防ぎやすくなります。

✔️相場を確認し、柔軟に価格設定する

✔️仮住まいや引越しにかかる費用・スケジュール感をざっくり想定しておく

✔️売却が長引いた場合の「次の一手」も考えておく

「売れる時期が読めない」からこそ、仮住まいの準備や資金計画など、いくつかのパターンを想定しておくと、安心感が違います。

なお、我が家も現在「売り先行」で住み替え活動を進めています。

売却や住み替えがどのように進んでいくか、リアルな経過や感じたことも、今後このブログで詳しく紹介していきますので、ぜひチェックしてみてくださいね。

住み替えは、悩むことも多いけれど、理想の暮らしを叶える大きなチャンス。

あなたの住み替えがうまくいきますように、心から応援しています!

最後まで読んでいただき、ありがとうございました♪

我が家の住み替え体験談も随時更新中なので、こちらから読んでいただけたら嬉しいです!

具体的な費用についても、住み替えが完了したら我が家の場合の値段として追って書いていきますね。

コメント